熟年離婚の割合を知りたいと悩んでいませんか?

熟年離婚の割合は増加傾向にありますが、どうして増えているのか気になりますよね。

令和2年度において、熟年離婚の割合は離婚した夫婦のうち21.5%とされています。

熟年離婚に至る原因は夫婦によって異なりますが、よくある原因は一般的な離婚と共通するものがほとんどです。

しかし、熟年離婚ともなると、夫婦の共有財産も多くなり財産分与が高額になりやすいため、慎重に準備を進めていく必要があります。

実際、熟年離婚の体験談では、直ちに離婚したことを後悔したという声もあります。

熟年離婚したいと感じた場合でも、離婚後の生活を守るためには、焦らず着実に準備を進めていくことが大切なのです。

実は、熟年離婚を焦ってしまい、離婚後の生計の見通しを立てていなかったり、財産調査が不十分なまま財産分与することにより、かえって苦労が増えてしまうことが多いのです。

この記事をとおして、熟年離婚の際に、知っておいていただきたい知識をお伝えすることができれば幸いです。

今回は、熟年離婚の割合と原因について説明したうえで、実際の体験談と後悔しないための対処法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、熟年離婚で後悔しないためにどう行動すべきかよくわかるはずです。

目次

1章 熟年離婚の割合は21.5%!

熟年離婚とは、20年以上の結婚生活の後に離婚することをいいます。

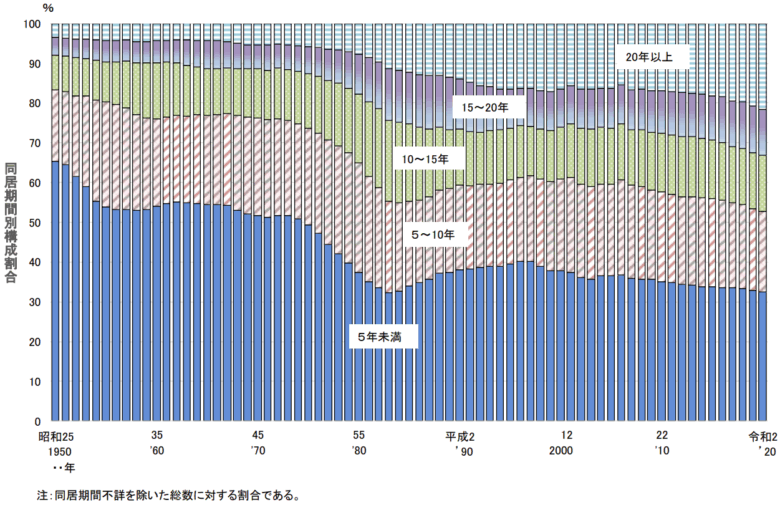

熟年離婚の割合は増加傾向にあり、次のグラフのとおり、令和2年においては21.5%にも及ぶとされています。

【同居期間別構成割合の年次推移】

※引用:厚生労働省‐令和4年度「離婚に関する統計」の概況 図6

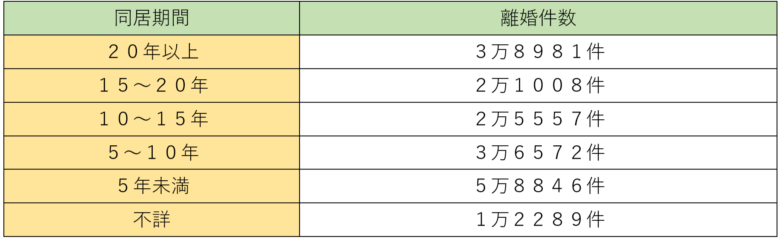

同居期間別に見た具体的な離婚件数は以下のとおりです。

【令和2年度‐同居期間別の離婚件数】

※出典:厚生労働省‐人口動態統計特殊報告【同居期間別にみた離婚件数】

2章 熟年離婚の割合を急増させた原因ランキングTOP3!

熟年離婚について、動機毎の申立件数に関する統計はありませんが、一般的な離婚と大きく異なるところはなく、共通の動機が挙げられやすくなっています。

離婚全体について、離婚原因の申立件数は以下のとおりとなっています。

【離婚原因の申立件数 ※熟年離婚に限らない】

熟年離婚の割合を急増させた原因として考えられるのは、以下の上位3つに挙げられた離婚原因です。

原因2:DV(暴力、モラハラなど)

原因3:異性関係(不倫など)

それでは、順番に説明していきます。

2-1 原因1:性格の不一致

熟年離婚の割合を急増させた原因1つ目は、性格の不一致です。

なぜなら、結婚生活が20年以上と長くなると、価値観のズレなどの小さなストレスが蓄積して、夫婦仲を破綻させるおそれがあるためです。

そのため、性格の不一致は、熟年離婚の割合を増加させる原因になりやすいのです。

2-2 原因2:DV(暴力、モラハラなど)

熟年離婚の割合を急増させた原因2つ目は、DVです。

なぜなら、DVによって身体的にも精神的にも疲弊してしまい、夫婦関係の修復が難しくなるためです。

とくに、DVはエスカレートしやすく、結婚生活が長い熟年離婚の段階では、事態が深刻化するおそれがあります。

そのため、DVは、熟年離婚の割合を増加させる原因になりやすいのです。

2-3 原因3:異性関係(不倫など)

熟年離婚の割合を急増させた原因3つ目は、異性関係です。

なぜなら、不倫などのトラブルが発生すると、夫婦間の信頼関係は崩壊し、修復が難しいためです。

熟年離婚では、過去に不倫をされていたものの、子どものために離婚を我慢するケースも少なくなく、子どもの独立が離婚のきっかけとなることがあります。

~社会の変化と熟年離婚の増加~

熟年離婚が増加した理由には、直接的な離婚原因だけでなく、社会的な変化も1つの要因として考えられます。

例えば、熟年離婚の割合を増加させた社会的な変化としては、以下の3つが挙げられます。

・女性の社会進出(女性の経済的自立度が高まった)

・熟年夫婦の増加(平均寿命の上昇、ベビーブーム期生まれの熟年夫婦化)

・年金分割制度の整備(専業主婦の方も年金を受け取りやすくなった)

そのため、男女平等化や高齢社会が進展するに伴い、熟年離婚の割合も増加していくことが考えられます。

3章 熟年離婚の割合的に離婚はしない方がいい?

熟年離婚は離婚全体の21.5%にすぎず、割合的に見れば少なく、離婚後の生活に不安を感じる方もいるかと思います。

しかし、結婚生活が長くなると、夫婦間の役割も固定化されやすく、新しいことに挑戦することが難しくなってしまいます。

とくに、長年家族に尽くしてきた方などは、家族への不満や自分のしたいことを我慢されてきた方も多いかと思います。

最近では、離婚制度も充実してきており、適正な条件で離婚することができれば、今までの生活を維持しながら自分らしさのある生活ができる可能性があります。

そのため、熟年夫婦であっても、熟年離婚したいと感じたら、一度検討してみるといいでしょう。

4章 熟年離婚の割合や原因から見るメリット2つ

熟年離婚することは、離婚後の生活への不安など割ることばかりではなく、メリットもあります。

熟年離婚の割合や原因から見るメリットには、以下の2つがあります。

メリット2:自分のために時間を使える

それでは、順番に説明していきます。

4-1 メリット1:夫婦・親族関係からの解放

熟年離婚の割合や原因から見るメリット1つ目は、夫婦・親族関係からの解放です。

熟年離婚する原因には、性格の不一致やDV(モラハラ)などが多く、離婚することで配偶者から受けるストレスを減らすことができます。

また、離婚により義理の親族とは親族関係が終了するため、社会的な付き合いや介護などは不要となり、親族関係による生活の縛りがなくなります。

4-2 メリット2:自分のために時間を使える

熟年離婚の割合や原因から見るメリット2つ目は、自分のために時間を使えることです。

熟年離婚すると、配偶者や義理の親族との付き合いはなくなり、自由な時間が生まれます。

そのため、まとまった自由時間がとれる、配偶者と同居していたためにできなかった趣味ができるなど、自分らしい生活を送ることができるようになるでしょう。

5章 熟年離婚の割合的にその後は悲惨?実際の体験談3つ

熟年離婚された方の実体験をまとめたブログはたくさんあり、どれも熟年離婚に至った経緯や離婚後の状況などがイメージしやすくなっています。

そのような仲でも、以下の3つのブログについては、是非、皆さんに読んでいただければと思います。

体験談2:私の離婚体験談ブログ!やってよかったことや後悔したこと紹介

体験談3:熟年離婚後の生活の準備をしないで後悔をしている女性の現実とは

それでは、順番に説明していきます。

5-1 体験談1:50代でモラハラ夫から解放されて「第三の人生」を謳歌

熟年離婚の実際の体験談1つ目は、「50代でモラハラ夫から解放されて「第三の人生」を謳歌」です。

この体験談の特徴は、50代の女性がモラハラ夫との長年の結婚生活から解放され、熟年離婚を経て「第三の人生」を謳歌するまでの過程を描いているところです。

最終的には、支援を受けながら新たな生活を築き、現在はパートとボランティアをしながら、一人での自由な生活を楽しんでいます。

5-2 体験談2:私の離婚体験談ブログ!やってよかったことや後悔したこと紹介

熟年離婚の実際の体験談2つ目は、「私の離婚体験談ブログ!やってよかったことや後悔したこと紹介」です。

この体験談の特徴は、筆者がモラハラやDVを受ける中で、子どもと自身のために情報不足ながらも、行動を試行錯誤している過程にあります。

同ブログの中では、離婚準備としてやってよかったことと後悔したことの両方について触れられています。

5-3 体験談3:熟年離婚後の生活の準備をしないで後悔をしている女性の現実とは

熟年離婚の実際の体験談3つ目は、「熟年離婚後の生活の準備をしないで後悔をしている女性の現実とは」です。

この体験談の特徴は、離婚後の生活設計を怠っていたことを後悔しているところにあります。

また、精神的なサポートを得るために、友人やカウンセリングの活用の重要性も強調されています。

準備不足の熟年離婚によって、どのような状況に陥りやすいのかわかりやすく綴られています。

6章 熟年離婚後も生活を守るための対処法5つ

熟年離婚で後悔しないためにも、事前の入念な準備が大切となります。

具体的には、熟年離婚後も生活を守るための対処法は以下の3つです。

対処法2:生活費(婚姻費用)を請求する

対処法3:年金分割を請求する

対処法4:慰謝料を請求する

対処法5:弁護士に相談する

それでは、順番に説明していきます。

6-1 対処法1:財産分与を請求する

熟年離婚後も生活を守るための対処法1つ目は、財産分与を請求することです。

財産分与は、夫婦の共有財産を原則として2分の1の割合で分けることいい、婚姻期間が長くなるほどその金額も高額になりやすいです。

実際、熟年離婚における財産分与額は、令和2年度では1000万円以下が最も多いとされています。

ただし、財産分与請求は、離婚の成立後2年以内に請求しなければならないため注意が必要です。

財産分与によって得た金額は、離婚後の重要な財産となるため忘れずに請求するようにしましょう。

熟年離婚において財産分与の獲得金額を増やすポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

6-2 対処法2:生活費(婚姻費用)を請求する

熟年離婚後も生活を守るための対処法2つ目は、生活費を請求することです。

婚姻費用は、離婚するまでの間、夫婦が平等な条件で生活するために必要とされる費用をいいます。

一般的には、収入の高い配偶者が、もう一方の配偶者へと婚姻費用を支払うこととされています。

婚姻費用の金額は、算定表に従い計算されることになり、収入や子どもの有無などが考慮されます。令和4年度では、月額15万円以下とされた夫婦が最も多くなっています。

熟年離婚においては、子どもが独立しているケースもあり、この場合には夫婦のみの算定表に従うことになります。

熟年離婚の前後において、生活費を確保するための具体的な方法は以下の記事で詳しく解説しています。

6-3 対処法3:年金分割を請求する

熟年離婚後も生活を守るための対処法3つ目は、年金分割を請求することです。

年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度をいいます。つまり、受け取れる年金額を増やすことができるのです。

分割の方法には、合意分割と3号分割がありますが、いずれの方法でも分割の割合は2分の1となることがほとんどです。

ただし、年金分割は離婚成立後2年以内に請求しなければならないため注意が必要です。

年金は老後における重要な財産となるため、忘れずに請求するようにしましょう。

年金分割の手続については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-4 対処法4:慰謝料を請求する

熟年離婚後も生活を守るための対処法4つ目は、慰謝料を請求することです。

慰謝料は、精神的苦痛に対する金銭的賠償をいいますが、熟年離婚した場合に当然に請求できるわけではありません。

慰謝料を請求するには法律上の条件を満たす必要があり、例えば不倫された場合やDVを受けていた場合に認められやすい傾向があります。

熟年離婚における慰謝料の相場は0~300万円程度とされ、様々な要素を考慮することから、事案によって大きく変動することがあります。

ただし、配偶者に対する慰謝料の請求は、離婚の成立後2年以内であるため注意が必要です。

慰謝料を請求できるケースや、請求する際の注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

6-5 対処法5:弁護士に相談する

熟年離婚後も生活を守るための対処法5つ目は、弁護士に相談することです。

熟年離婚においては、財産分与が高額になりやすいため、適正な条件で離婚できなければ離婚後に後悔してしまうことも少なくありません。

しかし、財産分与において分配されるのは、その存在が立証された財産のみであり、把握していない財産について財産分与を受けることはできません。

弁護士であれば、弁護士会照会などを通じた適切な財産調査を行うことができ、共有財産を把握しやすくなります。

そのため、個人での調査に限界を感じるなど、熟年離婚に不安を感じたら、弁護士に相談してみるといいでしょう。

7章 財産分与請求を含む熟年離婚の相談はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

財産分与請求を含む離婚の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

離婚については、財産調査のノウハウ、経験が獲得金額に大きな影響を与える分野です。

リバティ・ベル法律事務所は、離婚問題に注力しており、財産分与請求等について圧倒的な知識とノウハウを持っています。

少数精鋭でご依頼を受けた一つ一つの案件について、離婚問題に強い弁護士が丁寧に向き合っているところが弊所の強みです。

財産分与請求を含む離婚については、ご依頼者様の負担を軽減するために初回相談無料にて対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

8章 まとめ

今回は、熟年離婚の割合と原因について説明したうえで、実際の体験談と後悔しないための対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・熟年離婚の割合は、離婚件数全体のうちの21.5%とされています。

・熟年離婚の割合を急増させた原因ランキングTOP3は以下の3つです。

原因1:性格の不一致

原因2:DV(暴力、モラハラなど)

原因3:異性関係(不倫など)

・熟年離婚は離婚全体の21.5%にすぎず、割合的に見れば少ないですが、熟年離婚したいと感じたら、一度検討してみることが望ましいです。

・熟年離婚の割合や原因から見るメリットは以下の2つです。

メリット1:夫婦・親族関係からの解放

メリット2:自分のために時間を使える

・熟年離婚後も生活を守るための対処法5つ

対処法1:財産分与を請求する

対処法2:生活費(婚姻費用)を請求する

対処法3:年金分割を請求する

対処法4:慰謝料を請求する

対処法5:弁護士に相談する

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

コメント